Il 14 e 15 Febbraio ho partecipato all’#AIFestival a Milano, insieme a Moondo, media supporter dell’evento. In questo articolo cerco di condensare quello che mi ha colpito di più.

Parto con una premessa: cercare di raccontare 2 giorni pieni in un articolo è un’impresa titanica. Mi scuso innanzitutto con i relatori se sono stato così brusco nel “sintetizzare” le loro considerazioni, poi con i lettori perché, pur tagliando, l’articolo è luuuuuuuuunnnnnnnngggggggggggggooooooooooooooooo!!!

Sono stati due giorni dedicati a fare il punto della situazione sullo stato dell’arte dell’#Intelligenzaartificiale, in Italia e nel mondo. Il tema è ancora “grezzo”, con settori e materie i cui confini non sono ancora del tutto definiti. Siamo agli inizi ed è inevitabile sia così, per una materia di cui si discute appassionatamente da poco più di un anno, ma che permea le nostre vite da molto prima.

Come mai? Ti chiederai.

La spiegazione che mi si sono dato è che di un prodotto parli se lo puoi usare direttamente, non se il suo uso è “mediato” da un altro prodotto. Un esempio pratico: parli della nuova funzionalità di navigazione integrata nello smartphone, non del modo con cui funziona Google Maps.

E’ chiaro che conviviamo con sistemi e strumenti che utilizzano l’IA da anni, ma non ce ne siamo mai accorti, guardando il dito e non la luna. Poi è arrivata OpenAI, ChatGPT, Dall-E, Midjourney ed è scoppiata l’intelligenzaartificialemania.

Ma iniziamo ad andare nel dettaglio degli interventi.

Alessio Pomaro, sottolineando la differenza di investimenti in #IA di Microsoft (7 mila MLD di $) e Meta (20 Mld $) rafforza l’idea che il mio socio Alessio Alessandrini (svegli questi di nome Alessio eh?) mi ripete da mesi. Microsoft ha acquisito un vantaggio incredibile sulla concorrenza, ha le infrastrutture hardware di proprietà e praticamente il monopolio dei sistemi operativi e degli applicativi installati su ogni pc del globo. E’ co-proprietaria di OpenAI ed implementando l’IA in tutti i suoi strumenti, facilitandone l’utilizzo, in pratica fa Bing(o)!

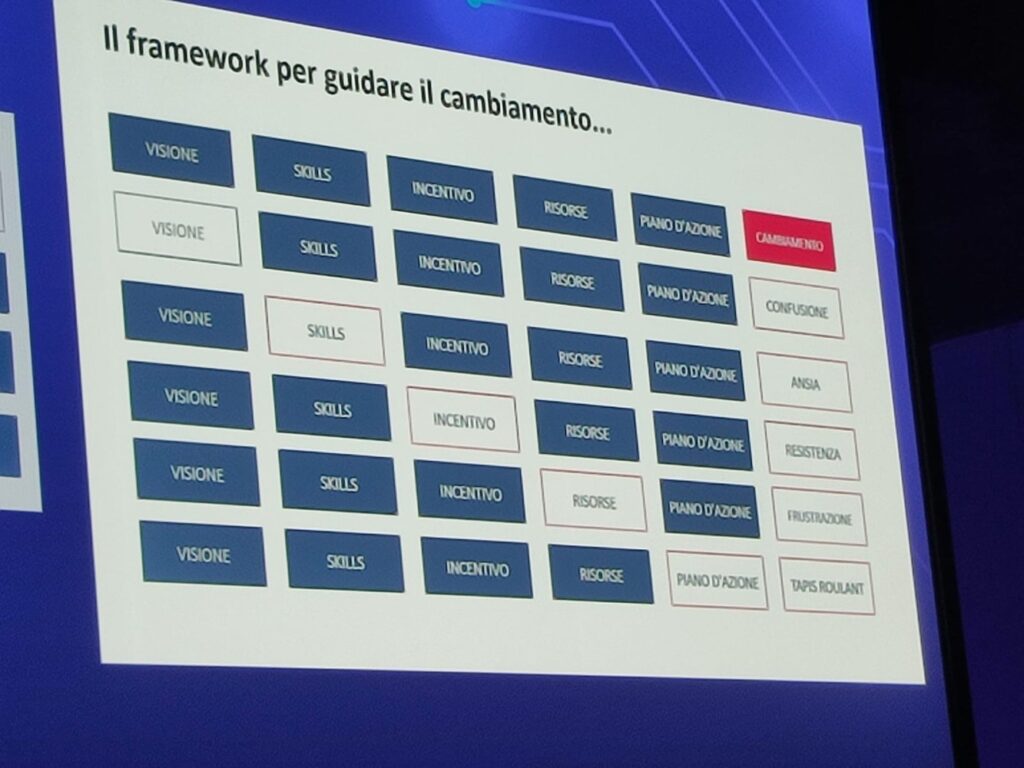

Luisella Giani mostra la slide che da sola vale l’evento. Titolo: “Il framework per guidare il cambiamento”. Non sto a spiegare la matrice, è intuitiva e va solo letta. Concentriamoci sulla prima riga: se in aziende c’è visione, skill, incentivo, risorse e piano d’azione allora si può puntare al cambiamento. Se manca uno solo (o più) fattori allora andremo incontro a confusione, ansia, resistenza, frustrazione e “tapis roulant” (dai si capisce pure questo😉). Bellissima slide, complimenti, la userò spesso, grazie davvero Luisella!

Gianluca Maruzzella ha iniziato il suo speech parlando del 2024 come anno degli “agenti autonomi”. Teoria che ha trovato conferma in molti altri interventi successivi, come in quello di Sebastiano Caff. Insomma, l’indicazione è sviluppare un agente intelligente per ogni funzione aziendale. Agenti che operano in modo autonomo, ma che sono pronti ad interagire ed integrarsi, coordinati da una sorta di “super agente”, per poter offrire al cliente la migliore soluzione ai quesiti posti.

Paolo Dello Vicario ha spiegato come creare audience avanzate con la fusione tra dati CRM e dati di navigazione. Obiettivo? Arrivare a far si che se stai leggendo una cosa, ti mostro quello che ti interessa (correlazione tra prodotti promozionati ed interessi del navigatore “tracciati” in rete).

Gaia Rubera ha esposto i dati di una ricerca dell’Università Bocconi. In pratica ha mostrato casi reali di applicazione della generative AI nelle ricerche di mercato, simulando le risposte dei consumatori con LLM (Large Language Models). Detto ancora più semplice, sono stati sostituiti i cosiddetti “campioni” di ricerca (consumatori reali), con l’algoritmo di ChatGPT. I risultati? Sbalorditivi. Affinità oltre il 90% con le risposte generate da ricerche reali condotte sul campo. Con una correlazione che è tanto maggiore quanto più i brand sono famosi e la domanda stabile.

Sulla falsariga di questo concetto anche l’intervento di Carlo Veronesi che cerca di contrastare la teoria del “data is the new oil”, con la domanda “E se fossimo già in riserva?”. Spiegando come i “dati sintetici” potrebbero diventare il vero carburante dell’IA.

Alessandro La Pergola ha raccontato come stanno cambiando i servizi al cliente nel settore bancario, grazie all’implementazione di tecnologie basate sull’IA. Un esempio? Le procedure che sta implementando Banca Progetto per erogare finanziamenti direttamente in punto vendita, senza la necessità di produrre alcun documento da parte del cliente e con esito immediato (8 minuti di attesa media). Secondo stime del settore, a breve i tempi di attesa per sbrigare le pratiche burocratiche ed avere l’ok per l’erogazione di un mutuo si ridurranno da circa 1 mese ad uno o due giorni.

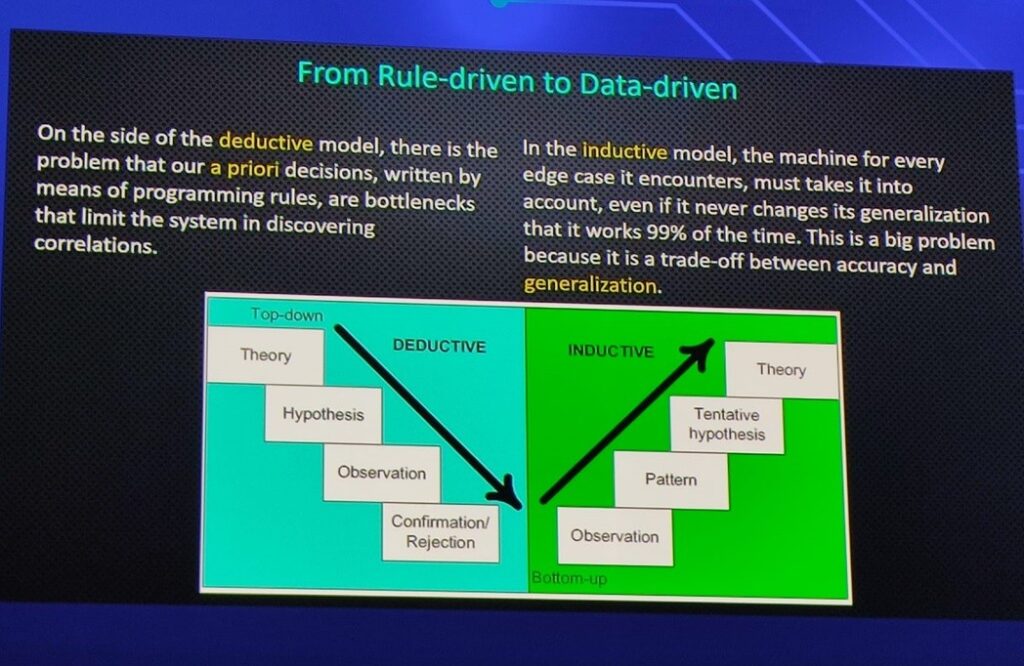

Dell’interveno di Massimo Chiriatti mi ha colpito la slide che spiega come si stia passando da un modello Rule-driven ad uno Data-driven. Seguito dalla considerazione che se è vero che l’IA porta con sé un minor sforzo per l’uomo nel prendere decisioni, dall’altro questo comporta inevitabilmente maggiori rischi.

Il professore cita 4 metodologie di gestione del potere e relativi “sforzi” per prendere decisioni:

- Consenso

- Voto

- Comando

- AI

Scendendo nella scala lo sforzo diminuisce (delegando il potere decisionale ad altri da noi), ma i rischi aumentano esponenzialmente. Da qui la necessità di una regolamentazione (etica prima di tutto).

Monica Orsino ha trascinato tutti con la sua energia alla scoperta di Microsoft #Copilot, un mondo che si apre a ricerche “no keyword” e ad un advertising integrato negli strumenti Microsoft.

Che sia arrivato il momento di iniziare a mettere in discussione il dominio incontrastato di Mr Google? E’ una mia considerazione personale.

Davide Casaleggio invita a riflettere su quali saranno le fondamenta dell’Artificial Intelligence Economy. Partendo dalla constatazione che Elettricità, Internet ed IA sono le ultime “rivoluzioni” cui abbiamo assistito. Mentre per diffondere l’elettricità ci sono voluti 40 anni (mancanza totale di infrastrutture), con Internet una decina (fibra), con l’IA non abbiamo bisogno di alcuna infrastruttura che non sia già disponibile. Probabilmente abbiamo invece bisogno di incrementare, prima possibile, conoscenza, consapevolezza e cultura digitale. Secondo Casaleggio dopo l’impatto dei LLM ci dobbiamo aspettare l’arrivo dei LAM (Large Action Model) soprattutto negli ecommerce, con la possibilità di personalizzare (soprattutto a livello estetico) ogni prodotto.

Concludo con l’intervento di Marco Quadrella, perché traccia una via per l’agenzia di marketing del futuro, lasciano aperte una serie di domande a cui, chi opera in questo settore, dovrebbe provare a rispondere.

Con l’introduzione sempre più massiccia di soluzioni tecnologiche basate sull’IA la domanda che ci dobbiamo porre non è tanto COSA cambia per il consumatore. Quanto COME cambia il consumatore.

Se un chat bot sarà migliore di un motore di ricerca nel fornire informazioni ad un utente, ci sarà ancora posto per la SEO? E per l’adv così come siamo abituati a conoscerla?

Se presto potremo personalizzare testi, immagini e video sulla base delle preferenze di ogni consumatore (cerchi una bottiglia per San Valentino? Te la mostro sulla tavola di casa apparecchiata in modo romantico). Se tutto questo sarà presto realtà, le agenzie di comunicazione diventeranno agenzie di IA?

In questo contesto il ruolo delle agenzie non potrà che essere quello di fornire ai clienti strumenti per scelte strategiche impattanti. Iniziando con il diminuire gli investimenti in awareness ed aumentando quelli in software di intelligenza artificiale.

🎆 Fine! 🥂🍾

🎖️ La medaglia d’oro al valore, per chi è riuscito a leggere tutto, si potrà ritirare presso la sede di CuDriEc S.r.l. a Civita Castellana, dal lunedì al venerdì, ore 8/18, orario continuato. Se non ci siamo noi, vi accoglie comunque Caterina…